来龙去脉:百年三代学者的“投龙展”

2025年3月2日,浙江省博物馆孤山馆区西湖美术馆。“投龙——从山川祭祀到洞天福地”展(以下简称投龙展),来到了最后一天。

这天上午,策展人魏祝挺要做最后一场讲解,场面是这样的——

老粉很懂:魏老师导览,3小时起步。

3个多月展期,算了算,魏祝挺一共做了37场公益导览,外加4次讲座,1次播客,1次纪录片,2次座谈会。

这是一个罕见的学术展——投龙,主题吸引人,但是展品很抽象。它的背后,还隐藏了一条“来龙去脉”——三代学者,百年历程,千年文化。

沙畹,法国汉学泰斗,是最早注意到“投龙”现象的汉学家,今年,也是沙畹诞辰160周年。

李零,北京大学教授,投龙展览总顾问;

魏祝挺,浙江省博物馆吴越国历史文化研究展示中心副主任、投龙展策展人。

沙畹—李零—魏祝挺

沙畹(汉学家)—李零(学者)—魏祝挺(策展人、学者),代表了三个向面,对投龙这个主题有不同的理解和研究重点。这三代人的接力,也体现了一种学术进行时,恰好也是一个展览的进行时,策展人也是学术人,而不是单纯的拿来者。

三代学者,三种视角,从封禅到投龙,从文献到考古,从泰山到西湖,他们的研究,如何汇聚成一条绵延千年的文化长河?

这也是这个学术展最特别的地方:一个展览深化了一个主题,而不是单纯展示一个主题的研究成果。

2017年,李零和法国学者在法国远东学院一同纪念法国汉学200年。他发言的题目是《投龙:一个没有讲完的故事》,讲的就是沙畹。

这个“没有讲完的故事”,在杭州有了续集。

【1】沙畹和封禅

1889年(清光绪十五年)初,24岁的沙畹被法国外交部派往北京。

这是沙畹第一次到中国。

他读的是法国高等师范学院,简称“高师”,创立者是谁?拿破仑一世。法国的诺贝尔奖得主很多就是“高师生”。院长佩柔鼓励沙畹把学术方向定位中国,读书时,沙畹又去巴黎东方语言学院随冉默德学习汉语。

外交部给他的名衔,是法国驻清公使馆散编随员,没有具体工作。他的任务就是进修汉语和汉文,然后自己确定具体课题和研究方向。

到中国3个月后,他给自己定了两项主要工作:一是译出中国古代史学巨著《史记》,研究中国上古的历史,探索中国的文明源流;二是搜集相关图书,特别注意搜集两汉画像石刻拓片、历代碑铭资料乃至中国境内外各种民族文字的铭文。

沙畹

但沙畹翻译《史记》的初衷,是为了“八书”里的一书,叫《封禅书》。

什么叫封禅?

祭天为封,祭地为禅,合起来就是祭祀天地,也就是国家大典。

比如到了泰山,“封”在泰山顶上,那么“禅”,就在泰山下的小山。

为什么是“封禅”?

历史学者张广达说,秦汉统一帝国的皇帝——天子进行郊祀,或以巡狩方式对天下名山大川进行祭祀,特别是登泰山祭天祭地,这一系列包括天地、日月、山川(岳渎)、四望的祭祀仪轨,既是统治者神道设教的统治手段,也是当时人们的宇宙观念和信仰体系。沙畹一开始就从政教关系角度探索古代中国人的精神世界,这是非常高明的做法。

眼光很毒。李零说。

1891年,沙畹来到泰山。他实地考察了《史记·封禅书》特别关注的点。

传说,封禅泰山,上古帝王有72个,除祭泰山,也祭其他山。而历史上,明确可考,真正举行过封禅大典,有六个皇帝:秦始皇、汉武帝、汉光武帝、唐高宗、唐玄宗和宋真宗。这六位都上过泰山。

133年后的2024年,魏祝挺也登到了泰山顶上。

“我们这个展览的源头,可以上溯到134年前。”

2024年8月21日,魏祝挺和策展团队、纪录片团队到达泰山

【2】跳跃和空缺

1893年6月,28岁的沙畹带着他的《史记》法译稿,从北京赶回巴黎,就任法兰西公学“汉满鞑靼语言文学”第四任讲席教授,并由此开启了法国汉学的百年辉煌。

沙畹翻译《史记·封禅书》,1890

但是,第一次田野踏察的经验,让沙畹决定要再去一次泰山,他想对泰山祭祀活动和民间信仰做通盘研究,并进而扩大范围,实地踏察华北,以便对文献中的有关记载做进一步验证。

1907年3月27日至1908年2月5日,沙畹第二次来中国。两次考察,促成了《泰山》《两汉时期的中国石刻》和《华北考古记》的诞生。

沙畹《华北考古记》(又译《北中国考古图录》)内页。

《泰山》1910年出版,但是,我们直到去年才看到了它的首个中译本。组织者,正是沙畹的后辈——法国国立东方语言文明学院教授、中国研究系主任汲喆,80后,他也出现在了本次投龙展的学术研讨会上。他组织的团队推出了《法国汉学经典译丛》,正在译介沙畹的作品。

和沙畹同时,他的学生伯希和在探查西域和敦煌;

马伯乐是沙畹最看重的学生,超过了伯希和,他研究的是中国的宗教,到过杭州,拍摄了大量照片;

葛兰言擅长以社会学和人类学的方法,研究中国古代社会、宗教、礼仪和民俗,“洋道士”施舟人是他的学生。

这三个弟子,就是后来著名的法国汉学界的“三杰”。

(编者注:法国汉学界的“三杰”另一说为:沙畹,儒莲与戴密微。)

沙畹的教席虽然名为语言文学,但是与其前任不同,他的研究重点从一开始就是中国的政治、宗教、道德与社会的内在逻辑和根本原则。他的门生弟子们,也都从各自角度,尝试从中国出发,提出并回答具有世界史意义或一般理论意义的新问题。

沙畹写下《泰山》之后,欧洲进入了第一次世界大战。作为成名学者,他不用上前线,但儿子是空军飞行员,要上。

沙畹的身体状况一直不好,加上高强度工作,又收容照料来自比利时的难民,战时营养不良,眷念儿子。1918年1月,沙畹离世,只有53岁。

他留下了一大堆没有完成的工作,最后一本书,叫《投龙》,没有写完。

沙畹《泰山:中国的一种祭祀志稿》内页,1910

投龙是中国古代山川祭祀的一种类型。中国古代山川祭祀有着悠久的历史,它是指把通灵、祈愿、盟誓、谢罪等意图的神器投(埋)入山川之中的仪式。而后,经过道教的整理和改革,到汉末魏晋南北朝时期就形成了独特的投龙仪式。神器增加了龙。

沙畹关注到了一个中国学者从来没有关注到的点。

“《封禅书》—《泰山》—《投龙》,是一脉相承的,只有这样一条研究时间线,才会最终抵达投龙。大家都没有找到这条线索的时候,沙畹已经找到了。他在这么珍贵的生命时间里,选择研究泰山和投龙,一定是有想法的,他最看重的是中国的祭祀体系。”

沙畹的学术基石中,《泰山》是头,《投龙》是尾。汲喆说,《泰山》和《投龙》均涉及中国古代官方祭祀,且与“山水”密切相关,集中体现了沙畹对中国古代神圣地理学的开创性贡献。

今年,《投龙》中译本也即将出版。

沙畹著,秦国帅、雷阳译:《泰山:一种中国信仰专论》 商务印书馆,2024年

魏祝挺在想,100年前,沙畹能看到的投龙实物材料是什么?

这次展览展出的唐玄宗李隆基的衡山铜简,清道光年间在湖南衡山投龙潭出水。沙畹是知道的。他能不能看到实物?不知道。但拓片他是能看到的。

唐代目前发现的帝王简,一共只有两件,另一件就是武则天嵩山金简。唐玄宗的是铜简——铜简不见于任何文献资料。

那这是一枚水简吗?请注意,出水地不一定是投龙地。

我们看简上怎么说:投刺紫盖仙洞。

洞出现了。所谓“洞天水府”,可见,这不是水简,而是投到了洞天,也就是山简。只不过后来这枚简从紫盖仙洞冲到了投龙潭里,被人发现了。

刺,就是名片,上面写自己的名字信息电话号码。我们知道了李隆基的生日:本命乙酉八月五日。他本来只写给上天看的。

投龙简,就是献给神的名片。

“谨令道士孙智凉赍信简以闻。惟金龙驿传。”龙,是信使。

唐开元二十六年(738)玄宗衡山紫盖洞铜简 贵州省博物馆藏

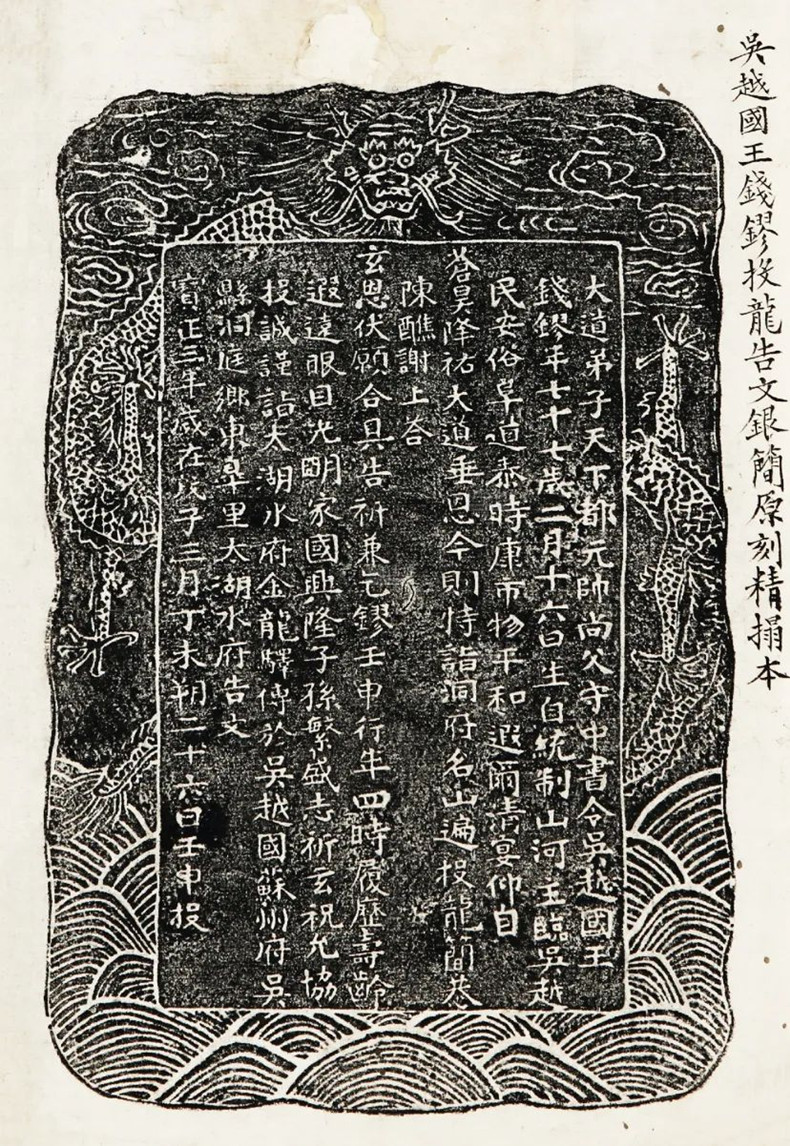

钱镠77岁太湖银简伪刻拓本清拓本 浙江省博物馆藏

还有另一件材料,就是钱镠77岁太湖银简的山寨版,在清代流传非常广,当时人人都认为是真的。

魏祝挺觉得,这两件沙畹应该都能看到。

当年,沙畹研究泰山,几乎全凭文献,并没见过封禅实物。研究投龙,他主要是利用文献和金石材料,比如记载投龙活动的碑刻。

泰山是记录次数最多的投龙地,《岱岳观记碑》记载了泰山14次投龙行为,正面、背面、两个侧面,写满了唐代祭祀泰山的事情,其中投龙记有11则。还有华山、嵩山和济源的投龙碑,他也都能看到。

封禅之后的投龙仪式在传世文献中并未记载,但在石刻材料中有所反映,比如泰山顶上的《王知慎等题名》。沙畹很早就揭示了这个材料,他认为这是已知最早的投龙记录,并注意到其举行恰在封禅大典之后。乾隆六十年(1795),由毕沅、阮元所辑的《山左金石志》中对此有比较详细的录文。

此外,他还对文献史料中所见五岳四渎和道教洞府的有关记载做了详细考察。尽管他的考证,涉及范围主要是唐以来的道教活动,但其材料足以表明,这类活动在古代是连贯的传统,不但祭祀频率高,而且分布范围广。

除了考古材料他看不到,我们今天能看到的材料,沙畹基本上都看到了。他就能汇总出一套古代的投龙制度。

历史学者荣新江说,与同时代的中国金石学家的“访碑录式”的专注于文本收集的方式不同,沙畹的实地调查依托于现代学术的考古学方法。

比如调查碑刻,他不仅对碑刻本身做详细的测量和记录,同时对碑刻或古物所在的祠堂、墓地、周边环境等做仔细的考察和分析。

他是法国第一代将文本研究和田野工作结合的汉学家。“沙畹从新兴的语言学、考古学、社会学、民族学等学科中汲取养料,并将之运用于中国研究,在分析和诠释方法上也为后人提供了基本范式。”汲喆说。

从先秦山川祭祀到秦汉泰山封禅,再到唐宋的投龙。魏祝挺感慨,投龙展里的这条线索,沙畹在100年前就帮我们定好了。

“这中间是有跳跃的——但我们现在知道,这跳跃都是正确的。”

什么跳跃?

从泰山到投龙,中间还有一大段距离。

“《封禅书》和《泰山》是一个系统,山川祭祀,就是国家祭祀。投龙,就算获得了这么多材料,你也会以为它是一个道教仪式,谁都不会把它跟国家祭祀联系在一起。”魏祝挺说。

可是沙畹在一百多年前,已经为这个展览列好了大纲。

但是,如何从山川祭祀过渡到投龙,中间跳跃、空缺的部分,怎么接上?这条连贯的思路,还需要探寻。我们看到投龙展的第一单元,并不是直接“投喂”投龙,而是整整一楼都在讲“先秦秦汉的山川祭祀”,魏祝挺就是想讨论沙畹在一百年前留下的“跳跃”。

2024年12月31日,投龙展的钱报读书会上,最后的互动环节,一位读者也有相同的疑惑。

“武则天在嵩山封禅,其他皇帝在泰山封禅,那么这个封禅大典跟后来去名山大川投龙,有相通的地方吗?感觉有点相通,但我又不太清楚。”

投龙怎么接上山川祭祀的这条线?魏祝挺在展览筹备中,也一直在想这个问题。

从商周的沉埋牲玉,到秦汉的祠畤系统、五岳四渎,再到隋唐的岳镇海渎,一直延续到清代。这是一条完整的体系。

但是,它边上还有一条线,就是秦汉时期出现的仙人信仰,道教的出现,到洞天福地,再到投龙。“过去,人们都认为这是两条线,大家也都是单独研究的,研究投龙就是研究投龙,研究祭祀就是研究祭祀,从来没人把它们拉到一起。100年前,沙畹把它们拉到一起,但沙畹的研究其实没有推广到中国。”

这两条线,如何在今天相遇?

【3】李零和秦骃玉版

很长时间,它们还是两条平行线。

2024年11月30日,投龙展开展前一天,李零在杭州做了一次讲座。他说,最近又去了一趟太白山和华山。

大家过去忽略了陕西的山。从西往东,首先是吴山,历史上是秦人的发祥地之一,但是它后来地位降低了,从岳山降低到了镇山,也就是从第一等名山,降到了二等。

从吴山往东走,还有太白山、终南山,最东边,就到了华山。

现在去华山,先到山脚的黄甫峪坐缆车。乘车的地方,有个停车场,旁边有一棵树。

1993年,这棵树下,出土了两件刻有战国秦文字的玉版。

这就是著名的秦骃玉版,分为甲版和乙版。

李零先生讲座时展示了秦骃玉版出土地照片,现在是一个停车场

和玉版同出的,还有圭、璧等等,被附近的村民瓜分了,秦骃玉版落到了私人手里,到故宫博物院求售。国家文物局请了裘锡圭、李零等专家鉴定。

一位老先生问李零:你觉得这可靠吗。

可靠。

老先生说,我们从来没有见过这样的东西。会不会有人仿造古代文字刻在玉版上?

裘锡圭先生说:谁要能造出这个,我就拜他为师。

这两件玉版如今藏于上海博物馆,成为镇馆之宝之一。

两件玉版铭文内容相同,用墨玉(玉质属蛇纹岩)制成,形状大小与汉代的木牍相似,铭文长达298字。

战国晚期,那年冬天,天气很冷,一个名叫“骃”的秦国贵族得了病,总也好不了。古人觉得生病跟平时做了错误的事有关,所以他向华山的神祈祷释罪,许个愿,希望病早点好。

向什么祭告呢?他要祷告的有天地、四极、三光(日月星)、山川、神祇(各种神)、五祀(比如有灶王爷),还有先祖。

请求释罪的祷告,主要跟“法官”神有关。他要跟这个“法官”做解释,我其实没有做那么多坏事,让我的病早点好吧。

拿什么孝敬神呢,得用一些东西,要用上好的玉器、牺牲和粮食。

比较重要的是后面的细节。

骃在这个坑,也就是“祭坎”里,放进了圭、璧和钮。他要用这些东西,告于“华大山”,也就是太华山——玉版的出土地华山。

这里插播一段绕口令:华山又分太华和少华,铭文“华大山”,指的是太华山,实际上也就是“华太山”或“华泰山”,就和霍山叫“霍太山”一样。

这说明历史上的“泰山”不只一座。每个国家都有自己的“泰山”(“泰山”是就是大山,山里面的“大哥”,并非专名)。

华山就是秦地的“泰山”。

战国 秦骃玉版乙版(正反面) 上海博物馆藏

1999年,《国学研究》刊登了李零《秦骃祷病玉版的研究》一文,首次披露了秦骃祷病玉版的照片与摹本。

他最早写文章介绍这一发现并考释其铭文。这是北京大学考古文博学院教授、著名古文字学家高明“交给我的一个任务”。从此,学界开始了秦骃玉版的研究,至今,讨论还在继续。比如秦骃到底是谁,有人说就是秦惠文王秦驷,因为字写错了。

和两块玉版同出的玉圭,当年已被瓜分,我们已经见不到了。玉璧,现藏西岳庙文物管理处。陕西省考古所对出土地点做过调查,发现建筑遗址,出土“与华无极”瓦当。这里被称为黄甫峪遗址。

2010年,李零带学生田天去过这个遗址。村民说,出土玉版的土坑在停车场的一棵树旁。

2024年11月30日,李零在杭州为投龙展做了一次讲座

2024年9月11日,华阴西岳庙。

展览同名纪录片里,一张“2024年考察时间表”的字幕,缓缓流逝。

2024年,魏祝挺从1月跑到12月,在全国各地“三跑”。

一跑所有借展文物的收藏地,第二,跑所有重要文物的出土地,还有一个,跑山川祭祀和洞天福地的原址。

这似乎和我们惯常认识的一个展览的策展完全不同。

第一跑可以理解,但是,办一个展览,为什么还要跑文物出土地,甚至是跟文物看起来没有直接关系的原址?

文物的出土地,就是当年的祭祀地点。

魏祝挺也来到了那个停车场,平平无奇,没有任何牌子显示此地的特别。他也找到了一个当年在现场的村民,对方告诉他,在哪个位置,出了多少东西。

依然是那棵大树。

到达西岳庙的时候,魏祝挺发现,庙里如今收藏了7件玉璧,这次展览也全部展出。但是,当地村民和文献记载都说有近百块。

“如果出了近百块的玉圭玉璧,如果是祭祀坑,那它将涉及到几十次祭祀,非常壮观的景象。但问题是,好像不是这样的,秦骃玉版也是一式两份。这都不像是祭祀坑的场景。所以从位置来看,这里是《水经注·河水注》中所记的祭祀华山的‘中祠’,也就是汉代以前的太华山祠所在。它还告诉我们,这些玉圭玉璧不一定是祭祀坑里出土,还可能是神庙的窖藏,还没来得及去祭祀,先埋下去了。也就是说,神庙的祭祀坑和神庙的窖藏,都在神庙附近。”

“这就是沙畹和李零的传统,他们找的就是原址,一定要到达原址,你才能验证文献所说的内容。”

沙畹没有机会看到秦骃玉版的问世。但100多年前,他埋下的那个伏笔,李零和魏祝挺正在续写。

“予生也晚,比他运气好,看过很多他没看到的东西。”

发表《秦骃祷病玉版的研究》同一年,1999年8月7日,李零完成长文《入山与出塞》,叙述了自己近来关注的两个研究课题:中国古代的祭祀遗址,以及考古发现的外来影响。关于前者,他强调中国在上古时代,早已发展出自身独树一格的文明特色。

“我说的‘入山’,就是指寻找中国古代的祭祀遗址。这是我的一个梦。”

李零为投龙展写的后记里,也讲了这个梦。

“后来有一次,我登泰山看日出,前一天晚上,独坐山巅,仰望星空,北斗横陈,突然让我想起一位堪称‘泰斗’的学者,法国的沙畹。

他对这个问题就饶有兴趣。”

他想起了沙畹未尽的研究。

“秦驷祷病玉版的发现,使我们重新注意到沙畹在90年前提出的问题。由于这两件玉版,其形制、功能与投龙简非常相似,可以视为道教投龙活动的前身或背景,它使我们再一次注意到,‘入山’是个大有可为的领域。”

李零说,从表面上看,沙畹讨论的只是道教科仪的个案,即古人在名山大川沉埋“金龙”“玉简”(或“金简”“银简”“铜简”“木简”)祈愿还愿的遗物,但实际上却是出于他对整个中国古代山川祭祀传统的关心。这一研究既和他对泰山崇拜的调查有关,也与他翻译《封禅书》的初衷相承。

投龙,我们一般认为东晋才开始兴起,有了道教才有了投龙的活动。但之前,实际上还有一个前道教时期中国的礼仪、祭祀、宗教的传统,和道教兴起后的传统不能切断。“秦骃玉版就是前道教时期与投龙简十分相似的出土物。”

“所以这件文物我们不计代价一定要借到。”魏祝挺说,秦骃玉版的乙版保存状况不好,一直没有出差过,这次来浙博是甲版和乙版首次同框展出。

李零这样写道——

“现在,沙畹的著作渐渐被人遗忘,变成老古董。美国的年轻学子,没几个人读这种老气横秋的作品。老一代的汉学家很遗憾,欧洲的学者很遗憾。”

“沙畹来华已经120年,《投龙》问世已经90年,但我没有忘记他,没有忘记他的伟大贡献。我相信,他的研究,即使今天,也仍有启发。”

【4】魏祝挺和吴越

中国古代的山川祭祀体系对沙畹来说,很新鲜,这是他进入中国人精神世界的一个窗口。但对50多年一直研究“什么是中国”的李零来说,很熟悉。中国古代的“天下观”与地理紧密关系。他的研究方式,就是从地理开始的。在《我们的中国》中,他提出,中国的“大一统”观念与地理环境密不可分。

而岳镇海渎,就是“天下”的缩影。

什么是岳镇海渎?

把四个字拆分就秒懂了。岳,就是一等名山,也就是五岳,东岳泰山(山东)、西岳华山(陕西)、南岳衡山(湖南)、北岳恒山(山西)、中岳嵩山(河南)。五岳代表“天下之中”与四方疆域;镇,是二等名山,也有五座,浙江会稽山就属于南镇,其他这里不展开了。

海和渎,就是大川。海,有四海,东南西北;渎,也有四渎,也就是四条独立入海的大河,长江、黄河、淮河、济水(今已消失)。

他说,读《史记·封禅书》和《汉书·郊祀志》,我们不难发现,早在战国晚期,由岳镇海渎支撑的“天下”概念就已初具规模,呼之欲出。到了隋唐时期,更是确立了“岳镇海渎”的国家山川祭祀体系。

李零的“地理视角”提供了一种隐秘又动态的历史解读框架:地理环境与人类活动并非单向决定关系,而是彼此塑造。这种研究不仅还原历史场景,更揭示了中国文明如何在空间拓展、文化整合中形成独特路径。

在魏祝挺看来,李零就是沙畹的异代知己。

19世纪法国汉学兴起,西方学界开始尝试通过理性建立一种人类文明的总体观,而中华文明是其中重要内容。汲喆说,沙畹开始重新审视早期汉学家所关注的根本问题——那就是中华文明的独特性与人类文明的普遍性在不同时空和主题上所展现的复杂关系。

沙畹和李零殊途同归。

2019年,浙江省博物馆办了一个《越王时代》展,李零应邀观览。

南方的青铜器,他很关注。看完之后,他对馆方说,浙博有一批投龙相关的文物,是不是5年以后,等龙年的时候,在浙博,就在这个西湖美术馆,以馆藏家底为基础,调集兄弟博物馆的相关藏品,办一个以“投龙”为主题的展览。

时间过去了4年。

2023年上半年,魏祝挺刚刚结束讲西湖摩崖的展览《湖山镌永》,正在筹备之江馆主题常设展的《浙江一万年》吴越国单元。

李零来了。他说,我跟浙博有个约定。

而在前一年,魏祝挺开始正式接手吴越国的研究领域。馆里安排他来接洽这个展览。

这根线头,传到了他手里。

此前,魏祝挺研究的是佛教考古,后来才知道,投龙跟道教相关。对于投龙,他几乎是小白。但是,对于吴越国的龙和简,他熟悉。

20世纪50年代,杭州西湖疏浚时发现历代吴越国王钱镠、钱元瓘、钱弘佐、钱弘俶的8枚银简,其中3枚钱镠投的银简,分别在62岁、63岁和66岁所投。随银简同时出水的,还有一件鎏金铜龙。

钱镠63岁钱唐湖银简 浙江省博物馆藏

对于分散在各地的投龙遗物,不直接叫投龙。比如这些简,就叫投龙简;璧,就叫投龙璧。

其实,1993年,原浙江省文物考古研究所所长王士伦在《五代吴越国王投简》的注释中,就把概念说得很清楚了:龙、简、璧是三件不同的东西。龙,指金龙,是向洞仙和水府真宫投递告文的使者,即吴越国王钱氏投简告文中所谓“金龙驿传”。过去有学者书刻祈神的告文的玉简或银简称之为“投龙简”,其实龙、简是两件东西,而投龙、投简则应是一次完成的。

顺着王士伦的定义,再解释一下什么是投龙。

浙江省博物馆投龙展动画短片

汉代以来,五岳这些“神山”除了作为国家祭祀之外,还具有一层“仙山”的色彩。这是道士们看重的地方。

投龙最早记录出现于东晋的灵宝经中,南朝梁时已出现为国家举行的投龙仪式,但没有发现实物,只有相关记载。到了推崇道教的唐代,投龙仪式和洞天福地理论进一步结合,投龙仪式被改造并正式确立为国家仪典。

等等,“洞天福地”到底是啥?洞天福地和投龙又是怎么走到一起的?

这里要提两个重要人物,一个叫司马承祯,一个叫杜光庭。

盛唐时期著名道士司马承祯,遍游名山后隐居浙江天台山。清华大学国家遗产中心“洞天福地”申遗项目组副组长、投龙展学术策划陶金说,司马承祯一生想做道教的文化地理改革,想把五岳纳入到自己的谱系里。他所作的《天地宫府图》,便是现存最早的“洞天福地”谱系,以天台山为中心沿浙江地区展开,首列“十大洞天”“三十六小洞天”和“七十二福地”,一共118处名山。这中间就包含了五岳等传统名山。司马承祯有意在构建一个包含并凌驾于传统山岳祭祀之上的道教名山谱系。

杜光庭,晚唐时期的著名道士,早年在天台山修道,后隐居青城山编订典籍。他所作的《洞天福地岳渎名山记》,吸收了司马承祯的洞天福地谱系,并包含了“岳镇海渎”谱系。

从此以后,洞天不再只是隐修者的福地,更成为了国家山川仪典的一部分。山川祭祀与洞天福地融合,国家的名山谱系也就等同于了道教的名山谱系。

更重要的是,杜光庭还制定了标准仪式,说明投龙已经制度化。根据现有出土实物及文献记载所见,唐代帝王至少举行投龙仪式78次——历史上当然远远不止78次。

根据杜光庭的总结,投龙仪式,需要向天、地、水“三官”投一套东西。

为啥是这三官?

天官,赐福,投到山顶或者洞里;地官,除罪,埋入土中;水官,解厄,投入水府,就是投到大川,或者瀑布、深潭之中。

各有各的功能。

这次展览里就有武当博物馆藏的三官——铜鎏金三官坐像。

投什么呢?

有一套基本款——三龙、三简、三璧、27个钮,再加青丝(等于外包装),成本还是挺高的。去一个地方投,是投一套——一龙、一简、一璧、9个钮,再加青丝,投到一个洞里,或者一个潭里。

金钮 径1.9厘米 1997年丽水缙云仙都山金龙洞出土 缙云县博物馆藏

你已经发现了,简、璧、钮,都来自中国先秦的山川祭祀和盟誓传统。

此时,道教“创造性地”加入了龙。“璧与龙副于简封之外”,用玉璧和龙绑在写好的信(简)上,用青丝缠起来,再去投。

为什么说“创造性”?

因为古代的山川祭祀是直接献给神的,而投龙是要把方向不太精准的“散送”变成精确的“闪送”,所以还需要一位使者。龙可以出入三界,无远弗届,无幽不达,是最好的快递员。

现存最早的投龙简实物,就是武则天的投龙金简。

武则天嵩山金简 武周久视元年(700年) 河南博物院藏

1982年,河南登封县农民在嵩山山顶采草药,石缝间出现了一枚金光闪闪的东西——幸亏是在1982年,如果是在古代,可能马上就融掉了。这是至今发现的唯一纯金简,含金量达到了96%以上。当然,唐代应该还有更多的金简没有被发现。

注意时间,公元700年,武则天晚年开始信道教,求长生。这枚简上用到了五个武则天的自造字。

再注意出土地:嵩山山顶,就是中岳。

说明武则天时投天官,也就是投山简,要投到山顶。但是,根据清华大学团队的研究,大约从唐玄宗时期开始,这个投山顶的模式,改成了投洞——当然有很多洞也在山顶,洞,就成了洞天。后来考古发现投天官的山简,都是在洞里,而不是山顶。

陶金在纪录片中说,洞天福地和投龙仪式,本来是两个分开的体系,经过这次展览系统的盘梳,基本把唐玄宗朝形成的某种共识确定了。洞天和投龙在玄宗朝就衔接在了一起。

这就是现在展览的副标题:从山川祭祀到洞天福地。

投龙仪式一直持续到金元明,明代除了洞天投龙,还出现了武当山投龙和陵山投龙。中国古代官方的投龙活动,结束于明代。清代没有国家祭祀的投龙仪式了,所以大家对投龙渐渐淡忘。很多人不知道投龙是什么意思,以前在浙博的很多展览中,会零星看到一些小龙,但是没有成系统。

西湖出水鎏金铜龙 浙江省博物馆藏

括苍洞出土金龙

李零提议举办一个以“投龙”为主题的展览,是全国第一次把投龙和山川祭祀相联系,贯穿了中国3000多年的历史。

“现在我们汇总了所有材料来看,‘投龙’是最合适的说法,但100多年前,沙畹已经提出这个说法了。投龙体系,本来是这个展览中的附属部分,现在把整个祭祀体系里最后部分的内容作为主题,是延续了沙畹的传统。”

“所以,我们展览的标题其实是沙畹取的。”魏祝挺说。

投龙展的策展团队,除了浙江省博物馆、北京大学之外,还加入了中国美术学院、清华大学建筑设计研究院文化遗产保护中心,这也是这个学术展的特点,以大学学者为主,各有自己的研究领域,“这样才把3000多年的历史贯穿下来,没有人能做全史的研究,每一段都有自己擅长的学者,学术背景才有足够支撑。”

纪录片里,李零有一段采访。他说,中国这样漫长的传统里,有前后两截,就是从《史记·封禅书》和《汉书·郊祀志》的传统,到后来道教的投龙活动——投龙活动很多都转到南方去了。这是两个祭祀系统。这些民间的活动和官方的活动,最后变成两个并行的系统,又有很密切的关系。所以我们要办这个展览,不然这些文物还在各个博物馆里睡觉。

“沙畹没有实现的,我们这次帮他实现了。”

【5】踏访和“塌房”

“梦开始的地方:杭州大涤洞,临平山龙洞,绍兴阳明洞,宜兴张公洞,湖州黄龙洞,缙云金龙洞,金华朝真洞,王屋山王母洞,天台山桐柏宫。感谢我们的团队,感谢所有给予过我们帮助的人。”

3月2日,投龙展闭展的夜晚,0点23分,已是3月3日,魏祝挺发了一条朋友圈。

他有自己的梦。

看纪录片里的时间表,数了数,从2024年1月到7月,从杭州出发,魏祝挺在南方跑了21个点。

图片由投龙展纪录片导演陆易提供

一般来讲,策展人就像厨师,精选食材,做成各种佳肴。在程序上,属于“后道”,高明的厨师当然也熟稔食材与产地、季节的关系,但他不需要自己种菜,自己养鸡、养鱼。而投龙展作为学术展,有个特点,魏祝挺不仅是策展人,也是研究者,他对吴越国的投龙进行了深入的研究,这是既当食材生产者,又当厨师。食材全过程可追溯,由此和上两代学者接在一起,扩大了展览的深度和广度。而三代学者,都有各自的投龙“重器”。

南方,吴越,是魏祝挺的投龙“重器”。但他要寻访的并不是名山,而是洞天福地。

吴越国的统治者钱氏诸王,上承唐代传统,祭祀境内的名山洞府,每年举行投龙仪式,向境内的洞天水府投沉金龙银简,为国家祈福。清代以来,苏州太湖、杭州西湖、绍兴若耶溪、苏州林屋洞等地相继出土了龙、简等实物遗存。

这些投龙简中,多次提到“今则散投龙简”“今则特诣洞府名山,遍投龙简”。“散投”“遍投”,说明吴越国投龙地点数量众多。

但是,吴越国方志失传,其他史料也语焉不详,吴越国的官方投龙场所到底有哪些,又是怎么投的?过去一直没有定论。

钱镠当年恢复国家祭祀,查找唐代的投龙地点,依据的是唐代杭州方志,要看图经,才能知道具体的投龙地点。魏祝挺靠什么?

魏祝挺的研究方式,也是三种材料的结合:文献、金石、考古。另一个,就是实地调查。

这是他从策展“湖山镌永”后形成的“做菜”习惯,一定要实地踏访。

踏访茅山华阳洞

按照司马承祯制定的洞天福地谱系,以浙江为中心,他寻访了十几处洞天。

2024年4月20日,他和策展团队、纪录片团队来到苏州西山林屋洞,从洞口进入,“非常壮观,像迷宫一样,非常深。你去过瑶琳仙境或者杭州风水洞吗,虽然不是投龙的地方,但是差不多就是那种感觉,进去要走几十分钟才能出来。”

“我们到实地探访就可以知道,道教洞天福地形成的原因,以及后来文人喜欢这些洞天绘画的原因。古人把这些洞想象成地下世界的一个入口,它们之间是互相连通的,走出来以后,就是桃花源。”

踏访湖州市卞山黄龙洞

投龙展的钱报读书会上,一位读者说,她听了魏祝挺的导览,去走了大涤洞。

唐末,唐代地方州县的国家祭祀场所,在战乱中几乎被毁,或者被废弃了。不管是黄巢经过的区域,还是藩镇互相攻打的区域,都绝绪了官方正常的投龙或者是山川祭祀,为国祈福的重要仪轨,神澌而形漓了。

钱镠却恢复了唐代一度中断几十年的国家祭祀。大涤洞是吴越国恢复的第一个投龙地点。

895年,钱镠还是割据杭州的镇海军节度使,实地探访杭州各处名山洞府。最后选定了杭州天柱山大涤洞前的天柱观,也就是现在的洞霄宫。司马承祯把大涤洞定为第三十四洞天,洞后就是第五十七福地的天柱山。

“很出乎我的意料,大涤洞旁边没有任何标识。我问了附近村民,这个洞看起来也不起眼,为什么说是投龙地?”这位读者说。

踏访大涤洞,真的小

魏祝挺也有同感。

不止是杭州的大涤洞,还有仙居的括苍洞、黄岩的委羽洞、天台赤城山的玉京洞。“它们太小了,但他们的地位又非常高。”

看司马承祯的排位,赤城山玉京洞,第六大洞天;括苍洞,第十大洞天。但这几个洞都很小,100平方米左右,有些稍大的也就200平方米。“大涤洞钻进去,稍微深一点,但钻个一两分钟也就到了,跟林屋洞、张公洞这些没法比。”

他推测,司马承祯在制定谱系的时候,并不是根据大小,或者他根本就没有到达过一些洞的现场,而是依据了道观——他想给予道观相应的地位,便升格了这些道观。

但司马承祯定的排位,流传到了现在。很多洞前面已经没有道观了,而后世很多著名的道观,却又不在这个系统里。

比如很有名的武当山,其实排位很靠后,也不在洞天体系。黄岩委羽山排位第二大洞天,实际是一个小山包。“很小的洞,进不去,前面的道观也很小,知名度也不高。”

这是南方的情况。北方呢?

2024年9月11日,魏祝挺和团队去了河南济源市。这是一处很重要的山川祭祀地点,同时要祭祀四渎之一中的济水、四海之一的北海,还要投龙于王屋山——天下第一大洞天。所以每次投龙的使者,会带两个龙,分别投到济渎和王屋山。

王屋山,顶上有阳台宫,是司马承祯最后修行的地方,他在这里完成了《天地宫府图》,奠定了最早的洞天福地谱系。

“到达王屋山,才感受到司马承祯当年的感觉,很雄伟,同时也知道李白到这里找偶像,然后写下《上阳台帖》是怎么样一个场景。”

离开阳台宫,他们又去元代的投龙地王屋山王母洞。开车花了一个多钟,又走了十几公里山路,非常绕。

魏祝挺再次推测,司马承祯没到过王母洞。

“选定一个洞天,选的是山,具体是哪个洞,不会明写,后世会换洞的。比如宋代投龙于王屋山平阳洞,元代换了,投龙于王屋山的王母洞。但是,我一看王母洞的距离,就觉得司马承祯没到过王母洞。”

车子开在到处都是碎石的山上——山一直在崩,很险。

开车的,是踏遍西湖群山的访石爱好者奚珣强。

愚公移山,都不用移的,它自己都会崩掉的。王屋山是愚公移山的山。老奚边开边说。

“司马承祯到达王屋山是86岁,我想他走不了这个路。”魏祝挺说。

到达王母洞

洞天福地谱系里有一些很费解的事,只有踏查过,才知道可能会“塌房”。

但司马承祯的洞天福地谱系对浙江贡献很大。长安的文人来寻访洞天,留下了唐诗之路,也成为了后世著名的风景点。

魏祝挺说,这座山可能在后世就是很普通的一座山,但通过这次做展览,把它们一一考证出来。原来,它在千年前是一座神山,这些也是中国的文化景观。

西湖,也是如此。

【6】西湖再发现

魏祝挺通过踏访和考证推测,吴越国的投龙地至少有16处,如下表,分别是9处洞天和7处水府。而且这16处,均有唐宋时期的投龙记载或出土实物,说明这种洞天和水府的模式,被宋代继承了。

其中,杭州有四处水府。

钱塘江作为水府,很好理解,但西湖不太符合大家想象中龙王出没的地方。

吴越国时期,西湖不叫西湖,叫钱唐湖。在唐代,没有向钱唐湖投龙的记载,它也不在洞天福地谱系里,但是,西湖出土的投龙实物却是最多的。

“这说明吴越国也想改洞天福地谱系。”当然,吴越国不会删除之前的记忆,比如绍兴射的潭,出了三枚简,它是十七福地。但吴越国王会增加祭祀点。

杭州西湖,在吴越国第一次成为国家官方祭祀的水府,历代国王都会向西湖中投掷金龙银简。

魏祝挺跑了一年,回头再看,“西湖最特殊。”

所谓龙王出没有两个条件,大江大河或者是瀑布深潭,平静的水波里要出龙王,必须在大湖面上有一个漩涡。太湖水府符合。“那个地方有一个投龙潭,就是一个漩涡,还有腥臭的气味。唐代人认为这里一定是藏了龙。”

一个风平浪静的湖面,很难让人产生有龙王的想法,西湖,怎么都找不到有漩涡的场景。

“西湖要成为水府,只能是作为首都的地位升格。这说明从钱镠开始,非常看重西湖对杭州的作用。”

魏祝挺发现,吴越国的投龙简里,出现了唐代帝王界从未有过的投龙内容——国家为老百姓祈福。

唐代帝王投龙简,唐玄宗求的是长生,武则天求的是除罪,都是为个人祈福。吴越国投龙简,不只为帝王个人祈福,每一条求的都是为整个国家祈福,祈求国泰民安、保境安民。投龙简从帝王个人的祈福行为变成国家的祈福行为,是从吴越国开始的。

魏祝挺还考证了几代吴越国王在西湖投龙的具体地方——“杭州钱唐县履泰乡”、 “西都钱唐府钱唐县钱唐乡” 、“钱唐府钱唐县钱唐乡吴山里”,在今天的哪里?本报记者写过。履泰乡,在西湖北山;钱唐乡吴山里,在西湖南岸。可见水府位置发生过变化。

钱镠就是在西湖北山投龙的。魏祝挺推测,具体地点很可能在广润龙王庙附近,然后投入西湖之中。

对于吴越国的投龙器物、制度、斋醮场所等问题,魏祝挺有新的发现,刚刚完成了两篇新论文《吴越国投龙遗物考释及相关问题研究》和《西湖水仙王庙原址考》,今年即将刊出。

钱镠63岁(914年)钱唐湖银简

投龙展闭展前几天,他又做了一次导览,第36次。

“今天下午的3小时多的投龙导览录音,效果不错,可以公开传播。如果这几天碰不上我,可以听这版录音代替。感谢观众小龙虾的录制。”他在朋友圈发放了录音福利。

如果把第一次导览录音和第36次对比,你会发现增加了很多新内容。

一个进行时的展览,不是一个完成品,策展人会修正一些观点,也会在展览的过程中,有新体悟。在文艺学上,这叫二次创作。

今年1月,浙博开了一个新展,叫“故宫茶世界:观茶——茶文化精品文物展”,和投龙展同时举行,展出了北宋杭州人林逋的《自书诗卷》,写于杭州孤山。

“本卷为林逋千年前手书真迹,距今1002年。同时也是乾隆帝南巡(最后一次为1784)后,诗卷首次回到杭州,时隔241年。不胜感慨。”1月11日,魏老师早早在朋友圈广告。

展览期间,他去看了三次。

“第三次来看,今天是这件作品展期的最后一天,一直看到了闭馆时刻。一期一会,不知下次再看到,是何时何地。‘谁家岸口人烟晚,坐见渔舟两两归。’‘先生可是绝俗人,神清骨冷无由俗。’”

感叹完,他突然发现,这件作品上,居然有投龙的新线索!

苏轼是林逋的粉丝,在偶像的诗后题了一首诗,叫《书和靖林处士诗后》。前面先赞颂,最后四句话是这样的:

“我笑吴人不好事,好作祠堂傍修竹。

不然配食水仙王,一盏寒泉荐秋菊。”

《林逋行书自书诗卷》局部苏轼 《书和靖林处士诗后》

苏轼笑杭州人,一定要把林逋祠修到孤山上的竹林里去。

林逋家就在孤山的竹林边上,这在唐宋文献中有记载。他在诗中也老说,自己家跟孤山寺之间就隔了一个竹林。而林逋祠,就建在孤山寺和林逋家之间。

但是,作为粉丝,苏轼觉得林逋更喜欢西湖,而不喜欢山顶。所以他说:“不然配食水仙王。”

水仙王,就是吴越国广润龙王庙,北宋改了名字,叫水仙王庙,魏祝挺考证过,这里是吴越国最初的投龙地。

苏轼认为林逋喜欢西湖胜过孤山顶上,更想让他靠近西湖,林逋得到的供奉,应该是一杯西湖的水和上面飘着的菊花,而不是祠堂里的供养。

根据苏轼提供的线索,可见林逋祠就在水仙王庙附近。

问题来了,水仙王庙的位置在哪里?

魏祝挺说,依据《咸淳临安志》的记载,钱唐湖广润龙王庙(水仙王庙),本在孤山,南宋时迁移到北山和苏堤。

“过去,人们根据《咸淳志》把它定到了西湖宝石山下的位置。但现在有了这些材料以后,我推测,宝石山下那个,是南宋初年孤山上的所有寺院集体打包之后迁到了北山。”

魏祝挺认为,吴越国钱唐湖广润龙王庙(即北宋水仙王庙)的位置大约在今天西湖孤山平湖秋月一带。

而投龙展的举办地,正是西湖美术馆,离平湖秋月非常近,在龙王庙范围之内。投龙和西湖的渊源,是在这次展览进行中“重新找回的”。

北宋 金龙 长11厘米,重78.1克 1950年代于杭州西湖出水 浙江省博物馆藏

魏祝挺解读吴越国奥利给投龙简 视频自中新浙里(中新社浙江分社)

不止是吴越国会祭祀西湖,北宋初期,西湖依旧作为国家祭祀场所,由开封派遣官员,投入金龙玉简。西湖中出水有宋真宗天禧四年(1020)的玉简和同一时期的金龙。西湖水府在北宋天圣四年(1026)裁撤投龙地后,不再是国家投龙场所。“清代以后,西湖不祭祀了,大家不会去拜西湖龙王了,所以渐渐就没有这个概念了。”

“西湖是中国山川祭祀的重要场所。”魏祝挺说,西湖申遗时的遗产价值阐述里,还没有提到这一点,这次展览对于西湖投龙的再发现和梳理,是对杭州西湖山水价值独特意义的补充。

魏祝挺对吴越国的水府系统重新做了梳理。

“在以前,我们甚至不知道钱唐湖水府和钱塘江水府的区别,现在已经明确了,它们不是一个水府。西湖是一个大王朝里山川祭祀的地点,这在先秦是不可想象的。先秦山川祭祀主要在北方,南方的一个湖,居然会成为国家祭祀的场所,也是吴越国的一个贡献。”

进入北宋以后,吴越国延续自唐代的诸多投龙地,以及投龙制度和仪式,以物质文化和非物质文化的形式,留存后世。北宋天圣四年(1026)以前,全国大约至少有60处以上的投龙地,且大部分分布于南方。不过宋仁宗觉得每个地方都去,路途遥远,做了精简版,减到了10处洞天和10处水府。

魏祝挺发现,不是只有吴越国继承了唐代的传统。

从比例来看,他考证的吴越国16处投龙地,到了宋仁宗的精简版删减为5处。而南唐故地有4处洞天和3处水府,共7处。此外,鼎州和潭州属于马楚,建州属于闽。只有河南府、河阳、凤翔府、河中府、华州五处属于中原王朝。

可见,五代十国时期投龙盛行于南方诸国,尤以吴越和南唐为最盛。但是,南唐投龙遗物如今只发现一件,就是最著名的那件,南宋赵伯澐墓中出土的南唐升元四年李昪投西山洞府玉璧。按道理还有很多,“我们期待未来更多的考古发现。”

南唐开国皇帝李昪,在西山洞府投了一块玉璧

“所以要感谢西湖,保留下了这么多的银简和龙,我们才能知道吴越国投龙的兴盛,如果没有这些实物,是无法证实的,没有任何文献材料来佐证西湖投龙。”

目前,所有的投龙遗物都是在疏浚、修建河道或掏洞的时候,偶然发现。我们看到的,不过是历史的碎屑。李零说,中国的山山水水,这类遗物,不知有多少,没准什么时候,冷不丁又会露头。它就像漂流瓶,最后不知道飘到哪儿了。祈愿和还愿,是日常生活中最普遍的事,是中国千年文化绵延不绝的传统,不知道有多少人向天地许了多少的愿。人们把自己想说的话藏起来了,有一天会被发现。

现在,它飘到了我们的时空隧道里,被我们发现了。

3月3日,投龙展撤展。一个红色邮筒静静呆在角落,上面写着“金龙驿传”。

这些日子,很多人把展览特制的金龙和玉简明信片投到了这个邮筒里,上面写着自己的名字、地址,还有心愿。

魏祝挺的心愿是,每12年,都能在浙博做一次投龙展,可以一直传承下去。

“希望在这12年中,还有中国的山川祭祀和洞天福地的新发现,这样又能增加进去。以后的研究课题,我想做中国范围,而不是仅限于吴越国,仅限于浙江或者仅限于杭州,我希望能像沙畹和李零等前辈学者一样,打通各种学科,所以这次展览也是一个尝试,跟着这些前辈学者做一个打通中国历史的展览,用各个学者的研究汇总成一个展览。”

12年后,2036年丙辰龙年,这个邮筒将再次打开。

【彩蛋】

这次展览拍摄图录的过程中,也有新发现。

摄影师任超重新拍摄文物时,发现吴越国后期的银简折叠处,上下对应位置,有对应的环状,拼起来是一个圈。

也就是说,有玉璧的痕迹。

之前,这位眼睛很尖的摄影师已经发现了唐玄宗衡山铜简上有玉璧印痕,直径9.3厘米,这正好符合杜光庭制定的规则:投山简,用圆璧,径3寸。

唐尺是31厘米,唐寸是3.1厘米,9.3厘米就是3寸。吻合。

钱元瓘、钱弘佐、钱弘俶的银简里,都发现了圆形玉璧痕迹。

魏祝挺说,这直接解决了一个问题:投水的唐五代玉璧是什么形状的。

看到玉璧印痕了吗

作者:马黎

【参考资料】

李丹婕《张广达谈沙畹及法国现代汉学的转型》

荣新江《一代汉学大师沙畹和他的华北考古》

李零《岳镇海渎考——中国古代的山川祭祀》

李零《秦汉祠畤的再认识——从考古发现看文献记载的秦汉祠畤》

李洋《汲喆:沙畹为何被誉为“全才”汉学家》

魏祝挺《五代吴越国投龙地考》

声明:

本文仅代表作者个人观点,与江南网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

- 亲而有度 清而有为——从杭州“六小龙”出圈04-04

- 但得心安即安隐——安平泉(安隐寺)遗址公04-01

- 吴新华:苏轼的雪堂砚03-31

- 杭州企业成功开发新技术实现我国芯片领域的03-30

- 杭州,“潜龙”在野03-30

- 杭州企业成功开发新技术实现我国芯片领域的03-30

- 春天一定要做的事情:去曲院风荷赏樱03-27

- 在杭州上学的内蒙古女孩作文感动全网:网友03-27

- 两位杭州科考人员洞潜失联69小时后奇迹生还03-26

阅读推荐

新闻爆料